في ضوء التحدّيات المستمرّة على مختلف الأصعدة، تتجلّى أهمّيّة تطبيق المدرسة المجتمعيّة وتعزيز المشاركة المحلّيّة، عن طريق إشراك المجتمع المدرسيّ والمحلّيّ في صياغة الرؤية والأهداف، والإسهام في التخطيط واتّخاذ القرار، وتوفير الموارد اللازمة للعمليّة التربويّة؛ بهدف حماية حقّ الأجيال في التعليم الجيّد، لا سيّما في ظلّ هذه الظروف القاسية. فالمدرسة المجتمعيّة ليست التزامًا أخلاقيًّا فحسب، بل استثمار في بناء الإنسان، وصناعة مستقبل أكثر إشراقًا لأجيال ترزح تحت وطأة الأزمات. كما تُعدّ المدرسة المجتمعيّة أحد مبادئ الجودة الأساسيّة في التعليم، ما يوجب على المدارس والمجتمعات السعي لتحقيقها، انطلاقًا من القناعة بأنّ ارتفاع مستوى المشاركة يوسّع الخيارات المتاحة لتحقيق الأهداف التربويّة والمجتمعيّة، ويُحسّن من كفاءة الأداء وجودة المخرجات.

وأعرّف مدرسة المستقبل المجتمعيّة بأنّها: المدرسة التي تتمتّع بقدر كبير من الحرّيّة والسلطة والمسؤوليّة، وتقوم على مبدأ الشراكة بين المدرسة والمجتمع، بمختلف مؤسّساته، في الرؤية والأهداف والقرارات والتمويل، واتّخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتسيير شؤونها وتوفير متطلّباتها، من أجل دعم المدرسة في تحسين أدائها، وتجويد مخرجاتها، وتحقيق أهدافها.

لماذا المدرسة المجتمعيّة؟

تطبيق المدرسة المجتمعيّة ليس ترفًا تربويًّا، بل ضرورة وحاجة ملحّة فرضتها التحدّيات والمتغيّرات العالميّة والمحلّيّة، في مختلف نُظُم الحياة السياسيّة والثقافيّة والاقتصاديّة والتربويّة والأمنيّة، والتي من أبرزها: زيادة الطلب الاجتماعيّ على التعليم، وتدنّي نسبة الإنفاق عليه في الموازنات العامّة، وسطوة المصالح السياسيّة والمذهبيّة والرأسماليّة على التعليم، بالإضافة إلى الآثار المترتّبة عن الحروب. وقد فرضت هذه العوامل على واقع المدرسة تحدّيات، جعلتها غير قادرة على استيعاب تلك المشكلات أو مواجهتها، ما يستدعي مشاركة المجتمع في إصلاح التعليم، وتحسين الأداء المدرسيّ.

ويمكن تلخيص مبرّرات تطبيق نموذج المدرسة المجتمعيّة بما يأتي:

• مبرّرات تربويّة: ومنها ضعف المخرجات المدرسيّة، والحاجة إلى إعداد الأجيال إعدادًا متكاملًا. تمثّل المدرسة المجتمعيّة نموذجًا تربويًّا للإصلاح التربويّ، خصوصًا بعد أن أثبتت فاعليّتها في الدول التي طبّقتها.

• مبرّرات ثقافيّة: ومنها ارتفاع نسب الأمّيّة، وسطوة العادات السلبيّة تجاه التعليم، إضافة إلى الملوّثات الثقافيّة التي تُعدّ نتاجًا لخطاب التيّارات السياسيّة والطائفيّة، واستغلال المدارس وتحويلها من مؤسّسات تربويّة إلى مكاتب سياسيّة أو حوزات مذهبيّة. وانطلاقًا من مبدأ التكامل بين المؤسّسات التعليميّة والمجتمع، وبالنظر إلى ما خلّفته التعبئة الفكريّة الخطأ التي تفاقمت في الآونة الأخيرة، من صراعات سياسيّة وحروب دامية، يبرز الواجب المجتمعيّ في التصدّي لتلك الملوّثات ومكافحتها، عن طريق تفعيل دور المدارس المجتمعيّة، وبناء شخصيّة الإنسان على أساس المنهج الإسلاميّ، وهويّة المجتمع الأصيلة.

• مبرّرات اجتماعيّة: ومنها زيادة الطلب الاجتماعيّ على التعليم، وضعف المدرسة العامّة في استيعاب جميع الطلبة من مختلف الطبقات الاجتماعيّة، وتسرّب الكثير من الطلبة من المدارس، وضعف تكافؤ الفرص، وتنامي التمايز الطبقيّ، ما يجعل الحاجّة ملحّة إلى مدرسة قادرة على استيعاب جميع الطلبة، وتحقيق تكافؤ الفرص في التعليم.

• مبرّرات اقتصاديّة: ومنها تدنّي الميزانيّة المخصّصة للتعليم في الموازنات العامّة، وغياب اعتمادات المدارس الماليّة، وانتشار المدارس الرأسماليّة، وزيادة الأعباء الماليّة على الأسرة، ما يستدعي الحاجة إلى مدارس تستوعب جميع التلاميذ، وتحسّن نوعيّة التعليم، للإسهام في تحسين الوضع الاقتصاديّ للفرد والأسرة.

• مبرّرات أمنيّة: ومنها التحدّيات التي تواجه المجتمع والدولة، مثل الجريمة المنظّمة، وتجارة المخدّرات وترويجها بين الطلبة، والإسقاط الأمنيّ لتجنيد الجواسيس لصالح الدول المعادية. كلّ ذلك يستدعي تحصين الطلبة أمنيًّا، إذ يساعد نموذج المدرسة المجتمعيّة في تطبيق التربية الأمنيّة في المدرسة، وتعزيز الحسّ الأمنيّ لدى الطلبة، وتحقيق التكامل الأمنيّ بين المؤسّسات الأمنيّة والتربويّة (الرسمي، 2022).

أسس المدرسة المجتمعيّة ومقوّماتها: تقوم المدرسة المجتمعيّة على مجموعة من الأسس، منها: الإدارة الذاتيّة للمدرسة، والمشاركة المجتمعيّة، والتعليم للجميع، وتكافؤ الفرص، والتنمية المهنيّة للعاملين، والشفافيّة والمساءلة، والجودة والتحسين المستمرّ (سنقر، 2005).

متطلّبات تطبيق المدرسة المجتمعيّة:

تمثّل المدرسة المجتمعيّة اليوم أحد أهمّ المداخل الإداريّة الرامية إلى إصلاح المدرسة، إذ تتطلّب نظامًا إداريًّا لا مركزيًّا في التعليم، ومشاركة المجتمع المدرسيّ والمحلّيّ في صياغة الرؤية والأهداف، واتّخاذ القرارات المؤثّرة، وتحسين العمليّات الداخليّة في المدارس، وتعبئة الموارد لمقابلة المتطلّبات الأساسيّة في عمليّتي التربية والتعليم، وتدريب القيادات المدرسيّة، وتعزيز وعي المجتمع.

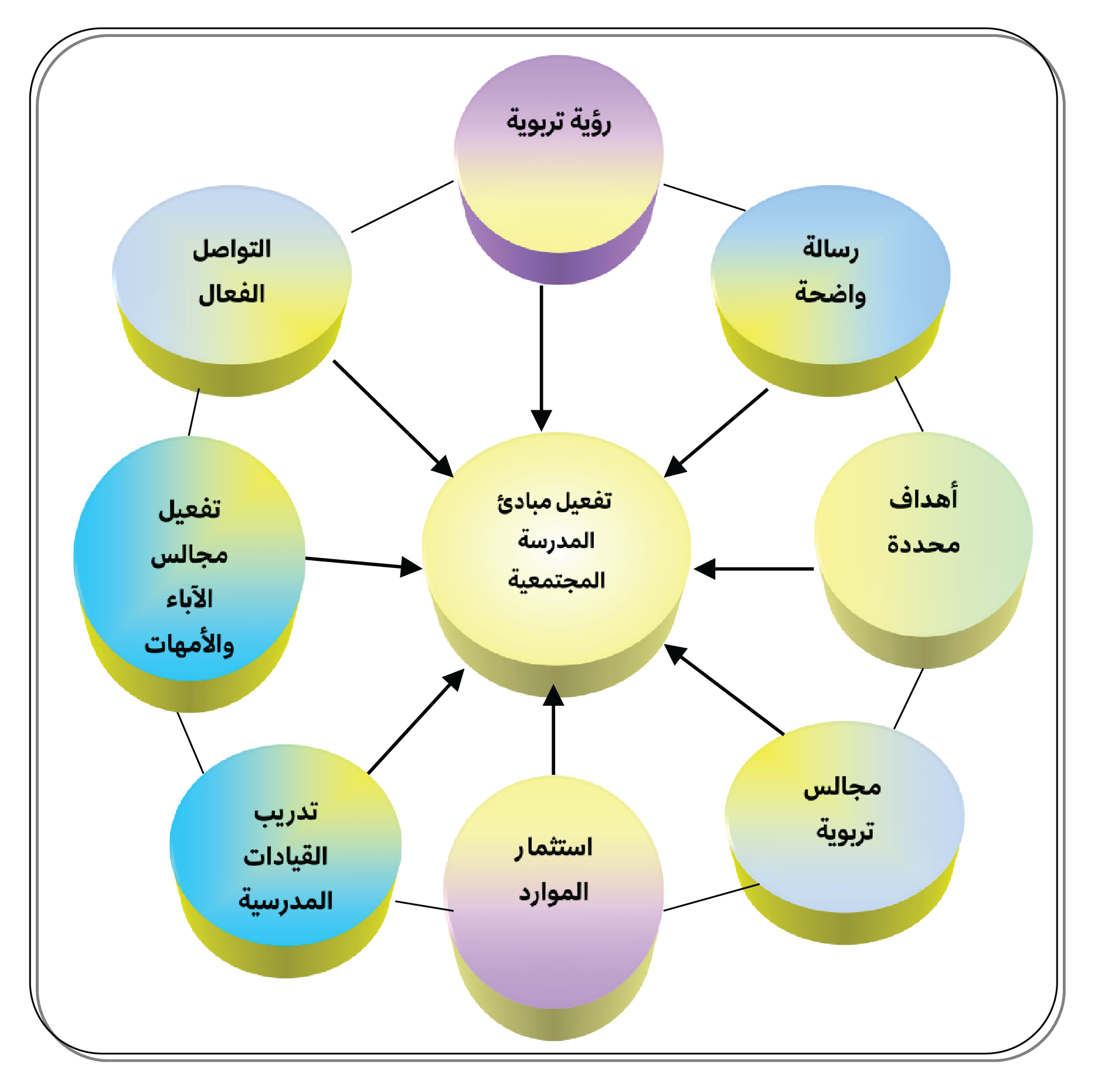

آليّات التطبيق: يمكن تحديد أبرز آليّات تطبيق المدرسة المجتمعيّة في: إعداد رؤية تربويّة ورسالة واضحة، ووضع أهداف محدّدة، وتأسيس مجلس تربويّ يقود العمل التربويّ ويستثمر الموارد البشريّة والمادّيّة، وتدريب الفريق المدرسيّ، وتفعيل دور مجالس الآباء والأمّهات، وتعزيز التواصل الفعّال مع المجتمع المحلّيّ.

صور المشاركة المجتمعيّة في ضوء المدرسة المجتمعيّة

العمليّة التعليميّة في أساسها عمليّة اجتماعيّة تقوم على التعاون. والمدرسة المجتمعيّة مدرسة تعاونيّة تحتاج إلى جهود الجميع، وإلى العمل التشاركيّ بين المدرسة والمجتمع ومؤسّساته، وتعتمد على قيام كلّ منهم بدوره التربويّ والاجتماعيّ، وتفاعله مع الآخرين، وتبادل الخبرات، وتوجيه الاهتمام إلى القضايا المجتمعيّة، وتقديم الخدمات للمجتمع.

وهناك أنواع للمشاركة، منها:

أ) المشاركة بالرأي: مثل مشاركة أفراد المجتمع المحلّيّ بالرأي والمقترحات، أو المشاركة بالخبرات والتجارب والمعلومات التي يملكونها.

ب) المشاركة في اتّخاذ القرار: ومن شأنها أن تسهم في تعزيز العلاقات بين المجتمع المدرسيّ والمجتمع الخارجيّ، فيتحوّل المجتمع إلى خدمة المدرسة، والمدرسة إلى خدمة المجتمع. وبالتالي، يدفع الشعور بالملكيّة جميع أعضاء المجتمع المحلّيّ إلى تقديم الدعم المادّيّ للمدرسة.

ج) المشاركة في التمويل: يعتمد نجاح المدرسة المجتمعيّة على تعاون المجتمع مع المؤسّسات الرسميّة والخاصّة في تمويل المدرسة، لتوفير متطلّباتها وما تحتاج إليه من أدوات وأجهزة، وما يلزمها لإقامة البرامج المدرسيّة (الخطيب والخطيب، 2006).

الآليّات التنفيذيّة لتطبيق المدرسة المجتمعيّة

أوّلًا: إعادة النظر في التشريعات والأنظمة الإداريّة الحاليّة، وتقبّل وزارة التربية والتعليم فكرةَ المدرسة المجتمعيّة.

ثانيًا: دعم التوجّه نحو اللا مركزيّة في إدارة التعليم، وتعديل بعض القوانين الإداريّة، ومنح المدرسة صلاحيّات إداريّة تمكّنها من تطبيق نموذج المدرسة المجتمعيّة.

ثالثًا: إعداد خطّة تربويّة للشراكة المجتمعيّة وآليّاتها التنظيميّة، تشارك في إعدادها لجان مختصّة من خبراء التربية وأساتذة الجامعات وقيادات المدارس، وأن تكون الخطّة مرنة تتناسب مع خصوصيّة المناطق والمجتمعات.

رابعًا: تدريب القيادات المدرسيّة على تطبيقات المدرسة المجتمعيّة.

خامسًا: تشكيل مجلس تربويّ لقيادة المدرسة، وفق الإجراءات الآتية:

1- يضمّ المجلس جميع أعضاء الفريق المدرسيّ من معلّمين وإداريّين، بقيادة مدير المدرسة الحاليّ في المرحلة الأولى، على أن يُنتخَب من بين أعضاء الفريق المدرسيّ في المرحلة الثانية.

2- يضمّ المجلس أعضاء ممثّلين عن المجتمع على النحو الآتي: عضوين من مجلس الآباء، وثلاثة أعضاء من مؤسّسات المجتمع المتفاعلة، وعضوين من القطاع الخاصّ المسهِم في التمويل، وعضوًا مراقبًا من المجلس المحلّيّ، وعضوًا من مكتب التربية في المديريّة.

3- يتولّى المجلس قيادة المدرسة برئاسة مديرها، وتُنفّذ العمليّات الإداريّة وفق الإجراءات المعمول بها، والمعتمدة رسميًّا. ويُتّفق مع الإدارة التعليميّة في المديريّة على مستوى معيّن من مشاركة المجلس التربويّ، بما يضمن إشراك التربويّين من العاملين في المدرسة في عمليّات التخطيط واتّخاذ القرار والتطوير المدرسيّ. أمّا الأعضاء الممثّلون عن المجتمع المحلّيّ، فتقتصر مشاركاتهم في المرحلة الأولى على إبداء الرأي وتقديم المقترحات والتشاور في حلّ المشكلات، إلى جانب الإشراف على توفير الموارد الماليّة وصرفها. ويُتوقّع توسيع نطاق مشاركتهم في المرحلة الثانية لتشمل المشاركة في التخطيط، وصناعة القرار، وتطوير البرامج والأنشطة، والمشاركة في اختيار الإدارة المدرسيّة، وغيرها من الجوانب ذات الصلة.

4- اختيار المعلّمين: تبقى آليّة اختيار المعلّمين خاضعة للوائح المعتمدة، على أن تُطوَّر في المرحلة الثانية بما يوسّع من دائرة مشاركة المدرسة في عمليّة الاختيار، وذلك بالتنسيق بين المدرسة ووزارة التربية. أمّا في المرحلة الأولى، فيُسمح للمدرسة بتنفيذ البرامج التدريبيّة التي يحتاج إليها كادرها التربويّ.

سادسًا: المناهج والأنشطة

تستمرّ المناهج المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في المرحلة الأولى، على أن تُوسّع دائرة المشاركة المدرسيّة في عمليّات تطوير المناهج في المراحل اللاحقة، بمشاركة لجان تربويّة مختصّة وممثّلين عن المدرسة والمجتمع المحلّيّ في المديريّة. ويُستثنى من ذلك اختيار الأنشطة المدرسيّة، إذ يُسمح للمدرسة بتحديد الأنشطة التي يراها المجلس التربويّ مناسبة، ويقرّ آليّات تنفيذها بالشكل الذي يراه ملائمًا.

سابعًا: التمويل

تستمرّ الجهات الحكوميّة في أداء واجباتها تجاه المدارس وفق اللوائح المعتمدة، وتُفوّض المدرسة بتوفير موارد إضافيّة تُستثمر في تحسين الأداء المدرسيّ. وتُجمع هذه الموارد الماليّة الإضافيّة وتُصرف تحت إشراف أعضاء المجلس التربويّ في المدرسة وممثّلي المجتمع. ويُتاح توسيع دائرة المشاركة لتشمل المجتمع المحلّيّ والشركات والمصانع والمؤسّسات الإنتاجيّة ورجال الأعمال، للإسهام في أعمال الترميم، وتوفير المعامل والمختبرات والأثاث وغيرها من الاحتياجات، والمشاركة في إنشاء مدارس جديدة. كما يمكن أن تُخصّص الموارد لتوفير حوافز ماليّة منتظمة للعاملين في المدرسة، وتكريم الإدارة المدرسيّة والمعلّمين والطلبة المتميّزين، إلى جانب تقديم مشاريع للتمكين الاقتصاديّ تستهدف الأسر الفقيرة، بما يمكّنها من تعليم أبنائها. ويمكن للمدرسة أن تضع رؤيتها الخاصّة لتوسيع هذه المجالات وتطويرها.

معوّقات تبنّي المدرسة المجتمعيّة:

- - المركزيّة، وما يتبعها من إجراءات معقّدة، وغياب المرونة، وعدم المشاركة في صنع القرار.

- - غياب التخطيط الخاصّ بتطبيق المدرسة المجتمعيّة.

- - عدم التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة.

- - عدم رضا المجتمع عن قياداته، والذي يؤدّي إلى ضعف العلاقة بين الطرفين.

- - عدم شعور أفراد المجتمع باهتمام المدارس بآرائهم.

- - قصور الإعلام التربويّ داخل المدارس في نقل أنشطة المدرسة إلى المجتمع المحلّيّ.

- - الفقر الذي تعانيه العديد من الأسر، ما يجعل التعليم خارج دائرة أولويّات الكثير منها.

- - تدنّي المستوى التعليميّ لدى العديد من الآباء والأمّهات.

***

أخيرًا، تقوم فكرة المدرسة المجتمعيّة على مبدأ الشراكة، لا على إقصاء أيّ طرف، انطلاقًا من الإيمان بأنّ عمليّة التربية والتعليم قضيّة أمن قوميّ تقع مسؤوليّتها على الجميع، ما يوجب مشاركة المجتمع والدولة والمؤسّسات العامّة والخاصّة في حملها وتفعيلها. ومن هذا المنطلق، يمكن تجاوز معوّقات التطبيق بتوفّر الإرادة السياسيّة، وتعزيز الوعي المجتمعيّ، وتفعيل المجالس المحلّيّة، وحُسن اختيار القيادات المدرسيّة.

كما إنّ المدرسة المجتمعيّة ليست نموذجًا واحدًا ثابتًا، بل تتنوّع صورها بما يتلاءم مع ثقافة كلّ مجتمع وإمكاناته، ولا يُشترط توفير جميع متطلّباتها دفعة واحدة، إذ يمكن البدء بما هو متاح. فالقيم التي تقوم عليها تشمل استثمار الموارد المحلّيّة، والتكيّف مع المتوفّر، والسعي المستمرّ نحو التحسين، والتطبيق المتدرّج إلى حين تحقيق جميع مراحلها.

المراجع

- الرسميّ، عبد اللّه ناصر. (2022). التعليم والتطبيع الأيديولوجيّ. دار الخليج للدراسات والنشر والتوزيع.

- سنقر، صالحة. (2005). المدرسة المجتمعيّة. دار الفكر للنشر والتوزيع.

- الخطيب، أحمد والخطيب، رادح. (2006). المدرسة المجتمعيّة وتعليم المستقبل. جدارا للكتاب العالميّ للنشر والتوزيع.

نشر في عدد (22) خريف 2025

نشر في عدد (22) خريف 2025