يعدّ العالم العربيّ إحدى مناطق العالم التي تعاني من مشكلة التعليم في حالات الطوارئ على مستويين: ارتفاع عدد الدول المعنيّة، وارتفاع عدد الأطفال المتضرّرين. ستعالج هذه المقالة نشأة مفهوم التعليم في حالات الطوارئ على مستوى التعاون وجدول أعمال التعليم الدوليّ، وستحلّل الوضع التعليميّ المتقلّب في العديد من البلدان العربيّة، من أجل تحديد الأولويّات والتحدّيات. وسيتعرّض الجزء الأخير منها لسبل إعادة بناء أنظمة تعليميّة عربيّة أكثر مرونةً، وأكثر استجابةً لسياق ما بعد الجائحة.

1. ظهور "التعليم في حالات الطوارئ" على المستوى الدوليّ

تعرف منظّمة إنقاذ الطفل (2009)، حالة الطوارئ بأنّها "حالة تكون فيها حياة الأطفال، ورفاههم الجسديّ والعقليّ، وفرصهم في النموّ مهدّدةً بسبب النزاع المسلّح، أو الكوارث، أو بسبب اضطراب النظام الاجتماعيّ أو القانونيّ، وهي أيضًا حالة تكون فيها القدرة على المقاومة محلّيًّا ضعيفةً أو غير كافية". لذا، فإنّ التعليم في حالات الطوارئ ينشغل بإتاحة الفرص للمتعلّمين ليتعلّموا بطريقة دقيقة منظّمة، حتّى في حالات الطوارئ أو الأزمة، أو انعدام الأمن، أو عدم الاستقرار المؤقّت أو الدائم. ويكشف ظهور التعليم في حالات الطوارئ، في العالم العربيّ، عن أزمة عميقة في بعض دول المنطقة، غير القادرة على توفير الحماية، أو الخدمات الصحّيّة، أو التعليم، لفئات كبيرة من سكّانها، ويكشف أيضًا عن التزايد المستمرّ للتعاون الدوليّ في منطقة هَيْمنت فيها الدولة القوميّة على المشهد التعليميّ.

2. تنوّع حالات الطوارئ التعليميّة في العالم العربيّ

ثمّة سبع دول عربيّة (فلسطين، والعراق، والسودان، والصومال، وسوريّا، واليمن، وليبيا) يعيش أطفالها ظروف الاحتلال (فلسطين)، والصراعات الداخليّة والخارجيّة، والهشاشة، لذلك فهي على صلة مباشرة بالتعليم في حالات الطوارئ. وهناك دول عربيّة أخرى (لبنان، والأردنّ، وجيبوتي، والجزائر، ومصر) تستقبل على أراضيها أطفالًا لاجئين من دول الجوار. لذلك يمكننا القول إنّ ما يعادل نصف عدد الدول العربيّة يواجه حتميّة تعليم الأطفال في حالات الطوارئ.

فيما يخصّ الأطفال الفلسطينيّين، فإنّهم منذ عام 1948 يتعلّمون في حالات الطوارئ، والكثير منهم يعيش في مخيّمات اللاجئين، في فلسطين، وفي الدول المجاورة أيضًا. إنّ وضعهم مقلق للغاية في الضفّة الغربيّة، وخاصّةً في غزّة، التي تقبع تحت الحصار الإسرائيليّ وتتعرّض للقصف المتكرّر. وتبذل الوكالة التابعة للأمم المتّحدة (أونروا) جهودًا لتعليم الأطفال الفلسطينيّين في مخيّمات اللاجئين. ورغم أنّ هذه المنظّمة تتمتّع بخبرة تعليميّة واسعة، إلّا إنّها، في السنوات الأخيرة، واجهت نقصًا في الموارد الماليّة. وبسبب استمرار محنة الأطفال الفلسطينيّين اللاجئين طوّرت المدارس الفلسطينيّة قدرةً على المرونة التعليميّة، ألهمت مناطق أخرى مثل سوريّا والعراق والسودان. وإذا نظرنا إلى مؤشّرات جودة التعليم: معدّل إتمام التعليم الابتدائيّ، ومعدّل محو أمّيّة الشباب والكبار، فإنّنا سنرى أنّ أداء فلسطين أفضل بكثير مقارنةً بالعديد من الدول العربيّة الأخرى، حتّى تلك التي تتمتّع بالثراء الاقتصاديّ (Jorgensen, 2015).

فضلًا عن ذلك، وعلى مدى ثلاثة عقود، عانى العراق والسودان والصومال من استفحال النزاعات المسلّحة، داخليًّا وخارجيًّا، ما أثّر على تعليم الأطفال. وتجدر الإشارة إلى أنّ العراق كان يتمتّع في أوائل الثمانينيّات، بأحد أفضل أنظمة التعليم في العالم العربيّ. ولسوء الحظّ، يعاني العراق حاليًّا من معدّلات مقلقة من التسرّب المدرسيّ وتعليق الدراسة، ويحتضن أكبر مجموعات النازحين في العالم، ويفتقر إلى المعلّمين، ما سبب لديه انخفاضًا في جودة التعليم.

وفي سوريّا، أدّت الحرب إلى نزوح ملايين الأطفال داخليًّا، أو لجوئهم إلى بلدان الجوار. أمّا في اليمن، فإضافةً إلى الهشاشة التي وسمت النظام التعليميّ لمدّة طويلة، فإنّ الحرب المستمرّة، داخليًّا وخارجيًّا، التي اندلعت في عام 2015، أثّرت بصورة غير مسبوقة على البنية التحتيّة للمدارس والأطفال والمعلّمين. وقد عرّضت ثلاث سنوات من النزاع الوحشيّ تعليم 4.5 مليون طفل للخطر بسبب عدم دفع رواتب ما يقترب من ثلاثة أرباع معلّمي مدارس القطاع العموميّ، ما دفع بالعديد من المعلّمين إلى السعي نحو الحصول على وظائف أخرى للإبقاء على حياتهم، أو الاقتصار على التدريس لساعات أقلّ في الأسبوع. وتعطّل أكثر من 2500 مدرسة لأسباب مختلفة، ودمّر منها ما يعادل 66٪ بسبب استفحال العنف، فأغلقت 27٪ منها، واستخدم 7٪ منها لإيواء العائلات النازحة أو لأغراض حربيّة، ما أسفر عن تعطيل نظام التعليم اليمنيّ بأكمله، وارتفاع عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس بنسبة 20٪؛ من 1.6 مليون طفل قبل الحرب إلى 2 مليون طفل في عام 2018 (UNICEF, 2018). وفي ليبيا، أثّرت الحرب الأهليّة والتدخّلات الخارجيّة على الأداء الطبيعيّ للمدارس، وانخفضت جودة تعليم عدد كبير من الأطفال مقارنةً بما كانت عليه قبل الأزمة. ويبدو جليًّا في جميع البلدان العربيّة التي ذكرناها، تداخل حالات الطوارئ مع عدّة أبعاد تسير مجتمعةً نحو تردّي الجودة وتراجع أهمّيّة الالتحاق بالمدارس.

1. تؤكّد الهشاشة والتدمير، بشكل أو بآخر، على دور جهاز الدولة في ضمان الوصول إلى التعليم العموميّ.

2. تعدّ المدارس بالنسبة للأطفال، حينما يتاح لهم الوصول إليها، متنفّسًا يضمن لهم الحماية النسبيّة. ومع ذلك، فإنّ الوضع التعليميّ محفوف بالمخاطر لدرجة أنّه لا يستطيع إنتاج تعلّم فعّال.

3. يحظى التعاون الدوليّ والمنظّمات غير الحكوميّة بالحضور المكثّف في تمويل التعليم في حالات الطوارئ وهيكلته في العالم العربيّ، ما يفرض على الدول العربيّة وضع التبعيّة، وأحيانًا تعليمًا بثقافة خارجيّة المنشأ.

بالتأكيد، قد تواجه الدول العربيّة الأخرى، التي ليس لديها حالات طوارئ ونزاعات وحرب في أراضيها، توافد أعداد من الأطفال اللاجئين. وقد استقبل الأردنّ ولبنان الأطفال الفلسطينيّين مدّةً طويلةً، ومؤخّرًا الأطفال العراقيّين والسوريّين في المدارس، وفي كلّ الأرجاء. ويواجه المعلّمون الذين التحقوا بوظائفهم حديثًا، وكذلك المعلّمون المنتظمون جميعًا، التحدّيات التي يفرضها التدفّق الهائل للطلّاب السوريّين إلى فصولهم الدراسيّة. كما أنّ أغلبهم يفتقر إلى المهارات اللازمة لإدارة الفصول المكتظّة والأطفال المتأثّرين بالصدمات أو الضغط النفسيّ الاجتماعيّ (UNESCO, 2016). كما استضافت الجزائر وجيبوتي أطفالًا من اللاجئين الصحراويّين واليمنيّين، على الرغم من محدوديّة العدد.

ووفقًا لليونيسكو (2017)، تكشف الأرقام عن الأثر التخريبيّ الذي تلحقه النزاعات بالتعليم في الدول العربيّة الأكثر تضرّرًا.

ففي العراق: يحتاج 3.3 مليون طفل وشابّ إلى الدعم التربويّ. وفي الموصل 74000 طفل من أصل 141000 طفل في سنّ المدرسة لا يحصلون على أيّ شكل من أشكال التعليم.

في اليمن: نحو 2.3 مليون طفل لا يرتادون المدرسة.

في سوريّا: نحو 1.73 مليون طفل لا يرتادون المدرسة. و150.000 شخص (بمن فيهم المعلّمين) أو ما يعادل ثلث العاملين في مجال التعليم فقدوا حياتهم أثناء النزاع، وتعطّلت مدرسة واحدة من كلّ ثلاث مدارس، أو تعرّضت للتدمير، أو استخدمت لإيواء النازحين، أو لأغراض حربيّة. وفي البلدان الرئيسة المضيفة للّاجئين السوريّين (مصر والعراق والأردنّ ولبنان وتركيّا)، هناك 731000 طفل لاجئ في سنّ التمدرس (من 5 إلى 17 عامًا) غير ملتحقين بالمدارس، و74٪ من الشباب المستهدفين لا يحصلون على التعليم الثانويّ أو العالي.

في ليبيا: يحتاج 300 ألف طفل وشابّ إلى دعم تربويّ دائم. وتعطّلت 558 مدرسةً أو دمّرت أو تأوي النازحين أو تستخدم لأغراض عسكريّة.

في فلسطين: يحتاج 500.000 طفل وشابّ إلى دعم تربويّ دائم.

إذا كان التقارب الثقافيّ واللغويّ عاملًا يسهّل الاندماج المدرسيّ للأطفال اللاجئين في الدول العربيّة المضيفة، فإنّ الأسئلة التي تتطلّب إجابات هي من قبيل: هل ينبغي تدريس الأطفال اللاجئين في الفصول الدراسيّة نفسها التي يدرس فيها الطلّاب المواطنون، أم ينبغي أن تكون لهم فصول دراسيّة خاصّة؟ كيف ينظر السكّان المحلّيّون والأطفال المواطنون إلى وجود اللاجئين في أنظمة التعليم في حالة أزمة؟ ما هي المناهج التي ينبغي أن تقدّم للأطفال اللاجئين؟ ما هو المكان الذي ينبغي تخصيصه للتعليم متعدّد الثقافات وتعليم حقوق الإنسان؟

3. لأجل إعادة بناء الأنظمة التعليميّة المرنة

يؤدّي الوباء إلى تفاقم الأزمات التي تفشّت في قطاع التعليم العربيّ قبله. في المنطقة العربيّة، كان أكثر من 16 مليون طفل غيرَ ملتحق بالمدرسة قبل الجائحة بسبب النزاعات و/ أو الفقر، ومن المرجّح أن يرتفع العدد، خاصّةً في صفّ الفتيات، حتّى مع تقليص إجراءات الإغلاق وإعادة فتح المدارس. وللتفاوت في التعليم، من جهة الجودة والإتاحة، حضور قويّ في أنحاء المنطقة العربيّة جميعها، وستنعكس بصورة كبيرة على طريقة استجابة الأطفال لتأثير الجائحة على المدى القصير والطويل (United Nations, 2020).

تضطرّ جميع الدول العربيّة إلى إعادة تصوّر مستقبل التعلّمات، وإعادة التفكير في أنظمتها التعليميّة، بالتركيز على الأسئلة الاستراتيجيّة الثلاثة التالية:

- كيف نقدّم إطارًا تعليميًّا منصفًا ومرنًا لجميع الطلّاب المواطنين واللاجئين؟

- كيف يمكن التأكّد من أنّ الإطار التعليميّ يسمح باكتساب المعرفة والمهارات الأساسيّة للأطفال والشباب العرب؟

- كيف يمكن تحسين مخرجات التعلّم للطلّاب العرب الذين يظلّون في مستوىً أدنى من معظم دول العالم التي بلغت الدرجة نفسها من التطوّر، بينما المنطقة العربيّة تستثمر بشكل كبير في التعليم؟

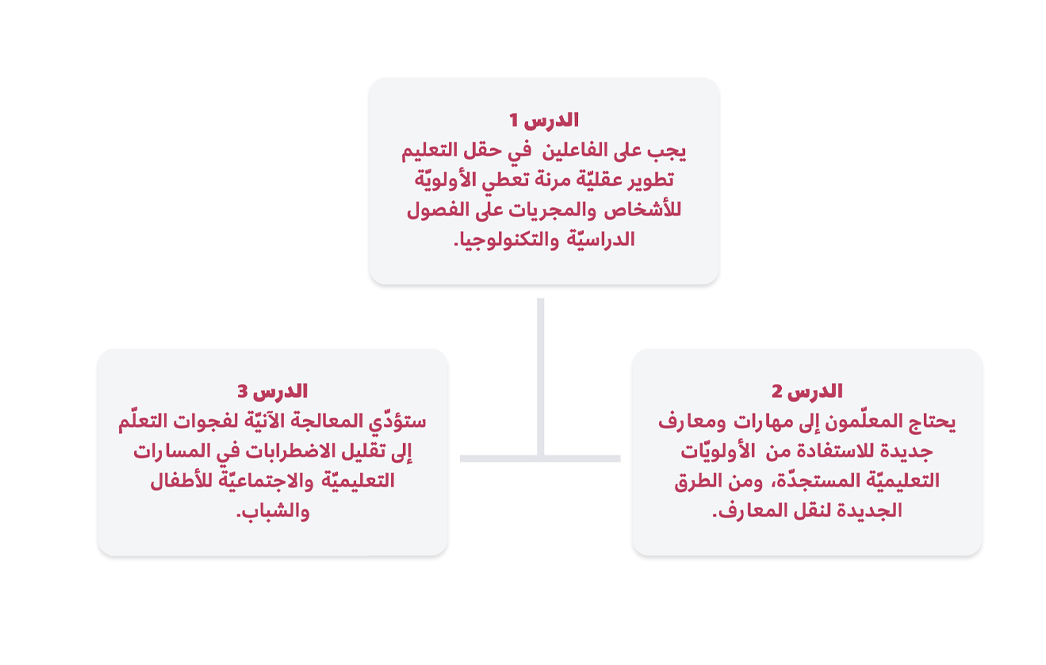

أتاحت الجائحة استخلاص الدروس من أجل السماح لسياسات التعليم بتطوير أنظمة تعليميّة أكثر مرونةً. ويحتاج العالم العربيّ إلى مثل هذا المنظور، في ضوء الاحتياجات والتحدّيات التي وردت في هذه المقالة. وقد حدّدت منظّمة التعاون الاقتصاديّ والتنمية، من خلال إجراء تحليل شمل 20 دولةً، دروسًا مفيدةً نعرضها على النحو الآتي:

الشكل 1: الدروس المستفادة من جائحة كورونا

اقتبس من OECD (2020)

يبدو لي، في النهاية، أنّ الدروس الثلاثة المشار إليها أعلاه هي على قدر كبير من الأهمّيّة بالنسبة للدول العربيّة. سيستلزم الدرس الأوّل العمل مع المعلّمين أو مع ممثّليهم (النقابات) لبناء شراكة قويّة لإصلاح التعليم. ومن الضرورة أيضًا إصلاح حوكمة التعليم في الدول العربيّة، لإحلال الحوكمة القائمة على المسؤوليّة المشتركة والالتزام المهنيّ محلَّ الحوكمة الحاليّة القائمة على التحكّم البيروقراطيّ.

سيقود الدرس الثاني إلى التفكير في أساليب تدريب المعلّمين في الدول العربيّة، لا سيّما تدريبهم على استخدام تقنيّات المعلومات والاتّصالات الجديدة. ومع أنّ الشباب العرب هم من ضمن الفئة العريضة المستخدمة لشبكات التواصل الاجتماعيّ في التفاعلات الاجتماعيّة، إلّا أنّهم يوظّفونها بشكل أقلّ في المدرسة وفي تنفيذ المهمّات البيداغوجيّة.

ويرتبط الدرس الثالث على وجه الخصوص بحالات الطوارئ، إذ سيشكّل الأطفال والشباب المستفيدون بشكل محدود من التمدرس، أو غير الملتحقين بالمدرسة عبئًا على الأجيال العربيّة. علاوةً على ذلك، فإنّهم يشكّلون أرضًا خصبةً تجنّد فيها المنظّمات المتطرّفة أعضاءها، ما سيساهم في استمرار حالة عدم الاستقرار والعنف، وتعرّض الأطفال الأشدّ فقرًا لخطر التغيّب عن المدرسة، ويصبحون غير متعلّمين وأمّيّين، ومن المرجّح أن ينتشر الفقر أكثر في المنطقة وفقًا لتقديرات اليونيسف (2018)، فالتوقّف عن الدراسة لعام يخلّف خسارةً تقدّر بنحو 7٪ إلى 10٪ من دخل الفرد. ومن الضروريّ، أمام هذا الوضع، تكاثف جهود جميع الفاعلين في قطاع التعليم لجعله أداةً فعّالةً لإخراج الدول العربيّة من حالات الطوارئ.

المراجع

- Jorgensen. S. (2015). Palestine is better than its reputation – debunking the de-development myth. https://blogs.worldbank.org/arabvoices/palestine-better-its-reputation-debunking-de-development-myth

- OECD. (2020). Lessons for Education from Covid-19. A Policy Maker’s Handbook For More Resilient Systems. https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/0a530888-en.pdf?expires=1614634531&id=id&accname=ocid43014084&checksum=4E663724F6337F39D1260E7940DA29D3

- Save the Children. (2009). La Protection de l’Enfant dans les Situations d’Urgence. Priorités, Principes et Pratiques.

- Shanks, K. (2019). The politics of IDP education provision: Negotiating identity and schooling in the Kurdistan Region of Iraq. International Migration, 57(2), 32-47.

- UNICEF. (2018). If not in School. The path children cross in Yemen. https://www.unicef.org/infobycountry/files/IF_NOT_IN_SCHOOL_March2018_English.pdf

- UNESCO. (2016). UNESCO’s Education Response to the Syria Crisis: Towards Bridging the Humanitarian-Development Divide. http://education4resilience.iiep.unesco.org/en/node/1216

- United Nations. (2020). The Impact of COVID-19 on the Arab Region. An Opportunity to Build Back Better. https://unsdg.un.org/resources/policy-brief-impact-covid-19-arab-region-opportunity-build-back-better

- UNESCO. (2017). UNESCO Strategic Framework for Education in Emergencies in the Arab Region (2018-2021). http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Amman/pdf/UNESCO_Strategic_Framework_EE_inthe_Arab_Region.pdf

نشر في عدد (4) ربيع 2021

نشر في عدد (4) ربيع 2021